行政法の難しさは、「行政」という概念の広さとあいまいさにあると思います。

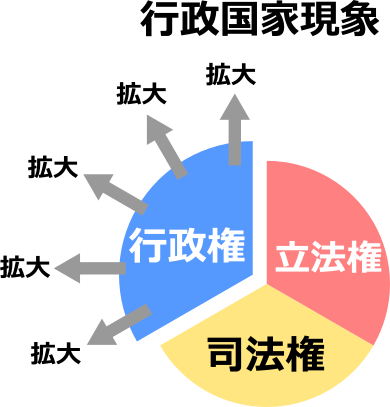

一般に行政とは、「国家作用のうち、立法、司法を除いたものである」と定義されます。

この消極的な定義を「控除説」といいます。

つまり、法律を作ったり裁判をしたりする以外の国家作用は全部「行政」ということになります。

なぜこのような定義なのかというと戦前の行政権暴走の反省から、行政に積極的な意味を持たせないようにするためだといわれています。

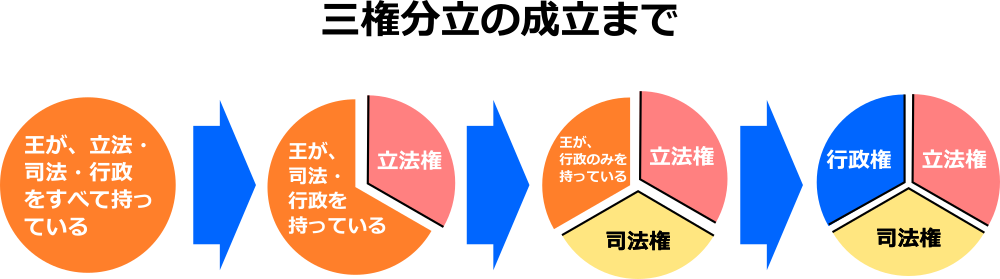

これは、三権分立の成り立ちとも関係があります。

最初は王が立法・司法・行政をすべて持っていました。

やがて国民が、「自分たちの決まりは自分で決める」ということで立法権が王から国民へ渡されました。

次に、「自分たちで決りを作っても、裁くのが王では意味がない」ということで、次に司法権が国民に渡されました。

そうして最後に王に残ったのが行政権ですが、それもやがて国民に渡されることになります。

また、「行政法」という名の条文はありません。

つまり、行政法○○条というものはないのです。

行政法とは、行政不服審査法、行政手続法、地方自治法などをまとめた名前です。

いちご、りんご、みかんをまとめて果物というようなものです。

ここも、民法や憲法とは違うところですね。

それに役所にでも勤めている人じゃなければ、まずお目にかかりませんよね。

県庁に勤めている大学の友人もそう言ってました。

行政という概念がよくわからない上に、身近とは言い難い、この辺が行政法を難しくしているのかもしれませんね。

入門書としておすすめなのが、弘文堂の『プレップ行政法』です。

Amazonで入手可能です。

コメント