(この記事は、2023年3月13日に更新されました)

悩める受験生

悩める受験生悩める受験生

民法って量が多くてどう勉強したらいいかわからない…💧

それに、法学部ではみんな民法を勉強するんでしょ?

そんな人たちと試験で競うなんて無理・・・

この記事は、このような疑問に答えるものです。

この記事を読むと、以下のことが理解できます。

・民法を勉強するときおさえるべき3つのポイント

・意義・要件・効果の具体的な当てはめ

・法学部生(卒)はアドバンテージではない

初めまして、当ブログ管理人のエビスと申します。

とある地方都市で運送業許認可専門の行政書士事務所を経営しています。

早稲田大学法学部を卒業し、旧司法試験を受けていました(択一合格あり)。

専門は民法の債権法でした。

ある年、5月の択一試験に落ち、保険欲しさに受験しました。

翌年の司法試験の勉強との兼ね合いで、使える時間は9月からの2ヵ月でした。

無事、一発で合格したので、記事にはある程度の信ぴょう性はあるかと思います。

民法はあらゆる法律の基礎となる法律で、法律の各種試験でも重要な法律です。

その範囲は広く、とっつきやすい反面その奥深さは計り知れません。

しかし、民法をある程度学んでいくと法律の文章の読み方が分かってきます。

それでは、民法を学ぶ際の3つポイントと民法の意義・要件・効果について解説します。

民法の勉強法3つのポイント

民法の学習は以下の3つのポイントが重要です。

- 絵を描く!

- 当事者それぞれの利益を考える!

- 条文は縦のつながりだけでなく横のつながりも考える!

それでは詳しく見ていきましょう。

絵を描く!

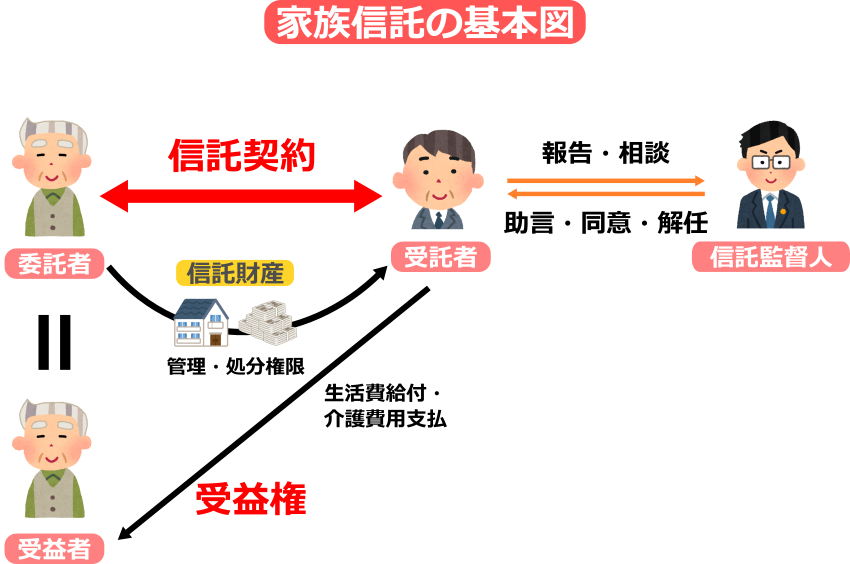

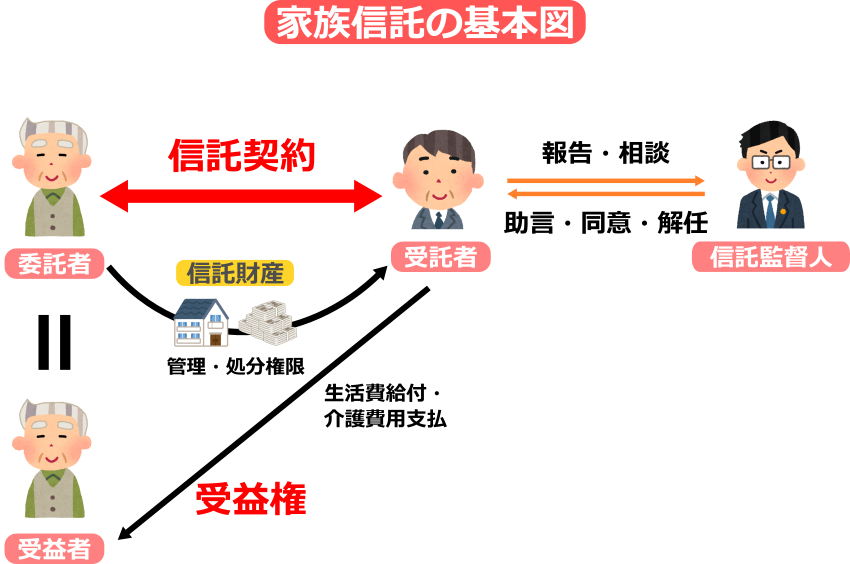

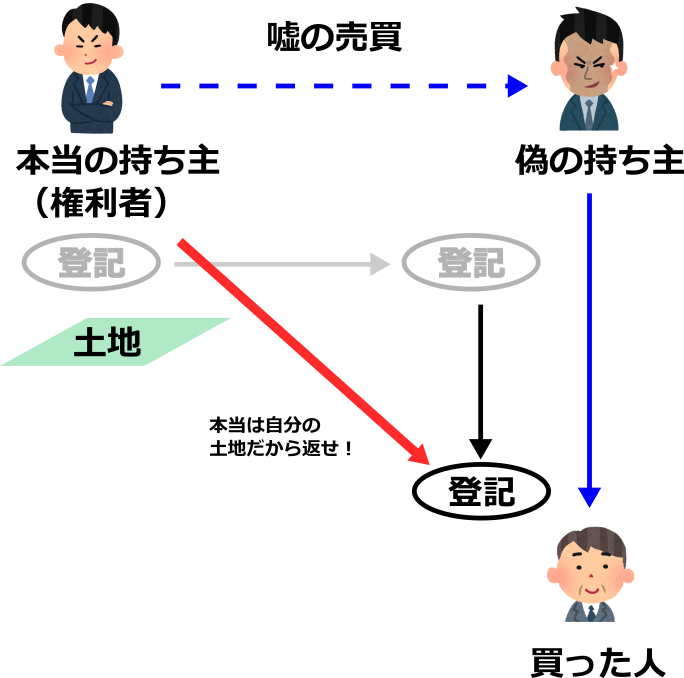

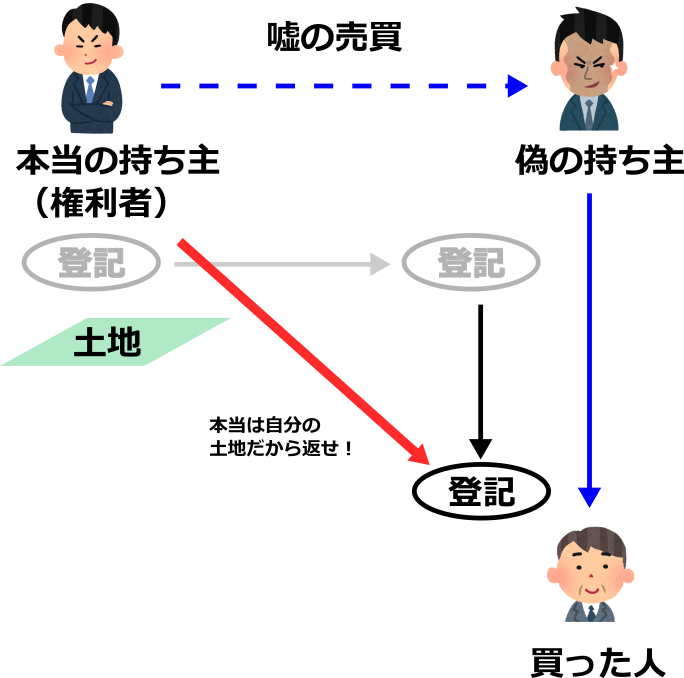

これはマンガを描くということではなく、事例などを読んだとき、権利関係の図がきちんと書けるかということです。

最近の参考書は、権利関係図が書いてあるものが多いので勉強しやすいと思います。

↓の図は、イラストが付いていますが、これはもちろん文字だけで結構です。

肝心なのは、各所にある矢印を始めとした記号です。

特に権利関係で重要なのが、次の2つです。

・所有権がだれにあるのか

・だれがだれに対して請求権を持っているのか

当事者それぞれの利益を考える!

通常、民法では当事者一方だけが悪いということは少なく、どちらにも言い分がある場合が多いです。

民法な身近な法律である分、自分と立場が近い方に肩入れしてしまうことがあります。

例えば、アパートを運営している方は、借主に有利な部分が納得いかなかったりするかもしれません。

逆にアパートを借りている人は貸主に有利な部分に不満を持つかもしれません。

このように、法律の根拠に基づかないで、どちらかが悪いと考えることを「裸の利益衡量」と言います。

争っている当事者が大企業と個人などの場合、人の感情としてに個人に肩入れをしたくなってしまうかもしれません。

常に、両者の意見をよく読み、あくまでも条文や判例に即して考えます。

条文は縦のつながりだけでなく横のつながりも考える!

民法は、総則、物権、債権、親族、相続と五編に編纂されています。

通常、総則は総則、物権は物権と各編ごとに勉強していきます。

その時、他の編との関連も考えていくと理解が深まります。

これは初学者には難しいと思いますが、一通り参考書を回して、2回目以降に入るとき意識してみてください。

例えば、「第三者」「善管注意義務」という単語はあちこちで目にすると思います。

これらの単語を見たら、すかさず他の編の該当箇所を調べるなどすると知識が整理されます。

その意味でも、まず入門書で全体を一回通して勉強してしまうのがオススメです。

1カ所で分からないといつまでも悩んでいないでとりあえず先に進みましょう。

後で振り返ってみると分かることも少なくありません。

意義・要件・効果とその当てはめ

民法に限らず、法律の勉強とは何を勉強するのでしょうか?

それは条文そのもではなく、その条文の解釈を勉強するということです。

では具体的な民法の勉強法です。

民法で勉強するのは、以下の3つです。

⒈意義

その条文の趣旨や目的を表したものです。

『~とは』で始まっていることが多いです。

⒉要件

簡単に言うと条件のことです。

ある決まった条件があると、それに見合った効果が生じます。

⒊効果

ある要件がそろった結果起こることくらいの意味でOKです。

法律的に説明すると、当事者に権利や義務が発生したり、当事者の権利や義務が変更されたり、当事者の権利や義務が消滅したりします。

これを『権利外観法理』を例に説明します。

もちろん権利外観法理について今わからなくてもかまいません。

先ず意義を見てみましょう。

権利外観法理とは、真の権利者が他人をあたかも権利者であるような虚偽の外観を作出したときは、その外観を信頼して取引に入った第三者を保護する制度です。

次に、要件は、次の3つです。

①虚偽の外観の存在

②権利者の外観作出の帰責性

③相手方の外観への信頼

かみ砕いて説明すると以下のようになります。

①は、本当の権利者以外の人が権利者として振る舞っている状態がある

②は、①の状態になっているのは本当の権利者のせいだ

③は、その状態を信じて契約などをしてしまった人がいる

そして効果は、虚偽の外観を基にして発生した権利義務関係が保護されるというものです。

ようは、権利者によって作り出された嘘の状態を信じて契約してしまった人を保護しようということです。

よくある事例で説明します。

土地の持ち主は借金の差し押さえを逃れるために、嘘の契約で土地を売り偽の買主に登記を移してしまった。

登記名義人となった偽の買主が、登記が自分名義であるのをいいことにその土地をさらに事情を知らない他の人に売って登記も移転してしまった。

それを知った本当の持ち主は、「本当の土地の持ち主は自分だから、土地を返せ(登記を戻せ)」と言っています。

買った人は登記を戻す必要があるのでしょうか?

まず、本当の持ち主と登記の名義(偽の持ち主)が違うので、①虚偽の外観はあります。

次に、①の状態になったのは本当の持ち主が嘘の売買をしたからです。

②権利外観の作出の帰責性もあります。

最後に、買った人は登記名義が嘘だと知らなかったので、③相手方の外観への信頼もあります。

よって、買った人は登記を本当の持ち主に戻す必要はありません。

民法はどこまで勉強すればいいのか?

民法は1000条以上も条文があり、民法の神様と言われた我妻栄先生ですら体系を作ることは出来なかったと言われているくらい膨大な分量があります。

どこまで勉強すればいいのかの判断基準になるのは、過去問です。

全ての試験において基準になるのは過去問だと私は考えています。

予備校の予想問題や模試ではなく過去問を中心に勉強してください。

まず、テキストを1周したら、臆せず過去問にトライしてください。

その際、必ず基本書に問題をリファレンスしてください。

例えば、令和4年問50なら、「R4㊿」などとテキストの該当箇所に書き込みます。

そうすると、膨大な民法の範囲から出題範囲が浮かび上がってくるので、その部分を中心に勉強します。

時間がなければその部分だけやるのもありです。

過去問の使い方も後ほど解説する予定です。

過去問は回答が別冊になっているものだ使いやすいと思います。

その点で『2023年版 出る順行政書士 ウォーク問過去問題集 1 法令編 』がおすすめです。

また民法の入門書として、伊藤真『伊藤真の民法入門』がいいでしょう。

今なら、Kindle Unlimitedで無料で読めます。

どちらもAmazonで入手可能です。

行政書士試験において法学部生(卒)は有利なのか?

これについては、様々な意見があると思います。

私は、法学部生(卒)とそれ以外の方の差はそれほど大きくないと思っています。

なぜなら、法学部生で法律をきちんと勉強するのは資格試験や公務員試験を受けるごく一部の学生だけだからです。

だいたい出席を取らない大教室の授業にはほとんど出席しません。

ほとんどの生徒は、試験前に教授の過去問や模範解答を集めます。

そして、ヤマを張り模範解答を丸暗記してそれを答案用紙に書き写すだけです。

「それでも、一般人よりは法律に通じているのでは?」という反論もあるかと思います。

確かに、一般の人が知らない「善意」や「確信犯」の正しい意味位は知っているでしょう。

しかし、これらは初学者でも入門書を読めばすぐにわかる知識です。

よって、法学部生(卒)と他の方々との差は大きくないと言えます。

法学部以外の方は安心して、行政書士試験に望んでください。

コメント