憲法は、中学校では「公民」、高校では「現代社会」「政治経済」などの科目で意外となじみのある法律です。

憲法は大きく総論・人権・統治に分けられますが、勉強のポイントは以下の3つです。

・統治の仕組みを覚える

・人権の種類と人権ごとの制限を覚える

・三権と人権の関係を考える

1つ目のポイントは、統治の仕組みを覚えることです。

統治の分野は暗記することが多いのが特徴です。

2つ目のポイントは、人権の種類と人権ごとの制限を覚えることです。

人権は無制限に認められるものではなくそれぞれの人権に応じた制限があります。

3つ目のポイントは、三権と人権の関係を考えることです。

三権分立は人権を守るために出来た形です。

勉強の2周目以降、このことを意識してみてください。

憲法はわずか103条しかありません。

しかも100~103条は試験に出ないので、実質99条までです。

1044条もある民法や枝番入れると何条あるか分からない(笑)商法とはえらく違いますね。

しかし、ボリュームが少ないのかというと決してそうではありません。

条文が少ない分、細かなことが聞かれますし、判例の重要性は他の法律以上です。

筆者のプロフィール

はじめまして、当ブログ管理人のエビスと申します。

私は、とある地方都市で運送業許認可専門の行政書士事務所を経営しています。

早稲田大学法学部を卒業し、旧司法試験を受けていました(択一合格あり)。

大学での専攻は民法の債権法の中の契約法でした。

司法浪人中に、法学部卒とはいえ、現在よりも一般知識の比重が高く論文もあった時代に、2ヶ月程の勉強で合格したので、記事にはある程度の信ぴょう性はあるかと思います。

統治の勉強法

まず統治の勉強の仕方ですが、こちらは覚える比重が多いと思います。

特によく出るのが、衆議院の優越、先議決権、多数決で出来る事などです。

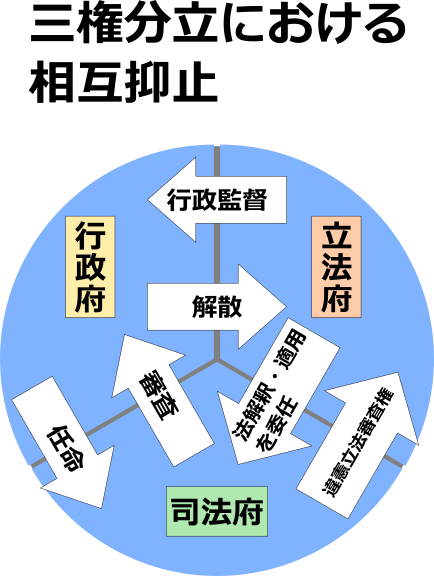

また、三権分立の意味を理解し、どの機構が他の機構の抑止になっているのかを覚えます。

中学校の公民以来おなじみの下の図ですが、憲法においても基礎となる大切なものです。

ある程度、統治機構のことを覚えてきたら、三権と人権の関係を考えてみましょう。

ある制度が、自由主義的なものか民主主義的なものかを考えることは非常に大切なことです。

人権の勉強法

憲法のもう一つの柱というかこちらのほうが重要なのですが、人権の勉強法です。

人権の勉強法のポイントは、人権の種類と人権ごとの制限を押さえることです。

人権にも重要度がありそれによって人権の制限の度合いも変わってきます。

人権は大切なものだから無制限に認められると思っている方も結構いるのではないかと思います。

しかし、人権と人権、人権と公共の福祉がぶつかるところでは人権が制限されます。

人権どうしの衝突においては、より重要な人権が優先されます。

一般には、精神的自由権>経済的自由権となります。

また、人権では判例の重要性が大きいので、しっかり勉強しましょう。

人権の勉強には芦部信善教授の「憲法判例を読む」がおすすめです。

これは、一般向けのカルチャー講座で話された講義テープを、原稿に起こしたものなので、わかりやすい口語調になっています。

ただ一つ残念なことは、体系的な本ではないということです。

そのため、これだけで人権を学ぶことには向きませんが、他の基本書のサブテキストとして、人権をより深く学ぶには非常に適した本だと思います。

ただし、行政書士試験には少しオーバーワークかもしれないので、比較的余裕のある方はどうぞ。

Amazonで入手可能です。

コメント