受験や資格試験を勉強するときに、避けては通れないのが過去問の研究です。

しかし、「来年、同じ問題が出るわけないのに、なんで過去問を研究するの?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

私は「過去問を解かずに行政書士試験に受かることはまずない!」とここで断言します。

過去問には試験委員のメッセージを含め行政書士試験のすべてがぎっしりと詰まっています。

過去問の研究をせずして合格はあり得ません。

過去問の研究には、次の2つの意味があります。

①試験の範囲とレベルを知る

②自分の弱点とレベルを知る

RPGで敵や自分のレベルもわからずに戦いを挑みませんよね?

敵のレベルや弱点に合わせ、自分のレベルを上げ有効な装備を整えてから戦いに挑むと思います。

行政書士試験もそれと同じことです。

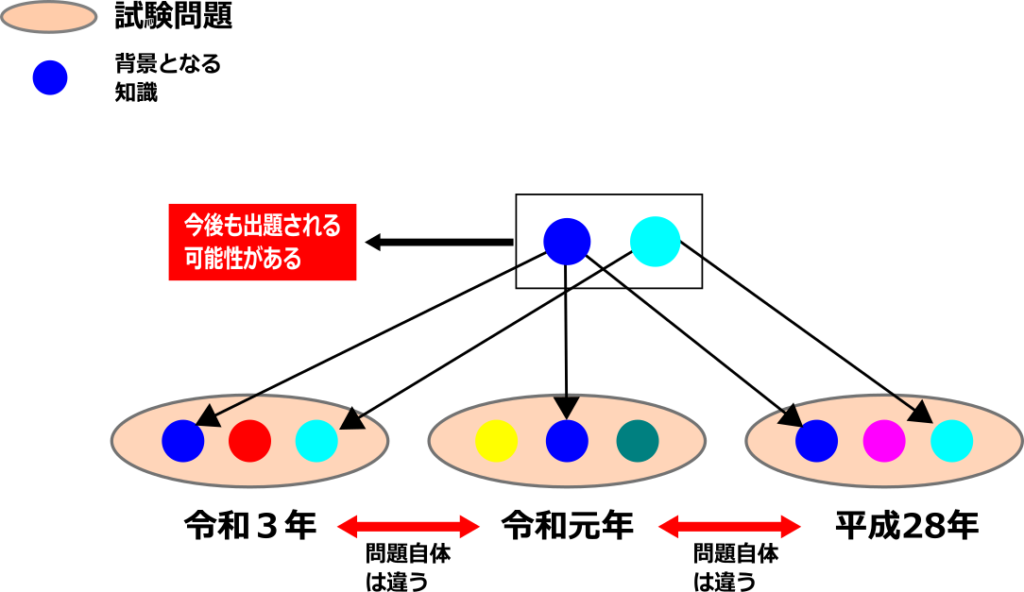

重要な知識は形を変えて何度も出題される

上記のように毎年、同じ問題が出ることはほぼありません。

しかし、「重要な知識は形を変えて何度も出題される」ことがあります。

試験範囲は膨大ですが出題されるところはある程度かぎられているので、同じ知識を出さざるを得ないという事情があります。

もう一つ、法律などはすべての条文が等しく重要なわけではありません。

重要な条文とそうでない条文というものがあります。

重要な条文というのは、実務的にも重要なところだと考えてください。

彼を知り己を知れば百戦殆からず

孫子の『兵法』の中の言葉ですが、長い年月を生き延びてきたものにはやはり意味があります。

彼を知る

これは試験を研究するということです。

試験の時間、形式、出題範囲・傾向など研究すべきことはたくさんあります。

試験の時間と形式はあらかじめ知らされるので、受験生の皆さんがやるべきは出題範囲・傾向の研究になります。

出題範囲が変わることはそうないので出題の傾向を研究することになります。

具体的には、ほとんどの過去問集には、実際の過去問の前に出題の分析が乗っているはずです。

これを見ながら、出題の多い分野をピックアップしていきます。

勉強するときはピックアップした分野に時間をかけるようにしていきます。

ここで、「え?今まで出ていないところが、今後、出題されるんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。

ところがそうではありません。

どういうわけか、あらゆる試験において1回も出されていないところが、複数回出されているところよりも出される可能性はかなり低いのです。

↓はイメージです。

複数回出されているところが今後出題される可能性>>>>>>>>>一回も出されていないところが今後出題される可能性

したがって、複数回出題されたところに重点を置いて勉強するのが合格への近道ということになります。

己を知る

相手を知るということは同時に自分を知ることでもあります。

過去問を研究する段階において、自分が得意なところと苦手なところが自然と浮かび上がってきます。

試験の戦略において得意分野を伸ばすよりも、苦手な分野を人並みのレベルにする方が簡単です。

90点取れる科目を95点にするよりも、30点の科目を60点にするほうが簡単なのです。

また、どの分野が苦手なのかと同時に、どの問題形式が苦手なのかということも分かります。

記述式が苦手だという方が多いかと思いますが、法律の知識面だけからいうと択一式の方が深い知識が聞かれます。

記述式は、原理原則、法律で最も大事であり基本的なことが聞かれているという印象です。

「背信的悪意者」などはいい例だと思います。

正答率の使い方

過去問には問題ごとの正答率がついているものがあります。

私の手元に「ウォーク問」があるのですが、多肢択一式の解答には丁寧にすべての空所ごとの正答率まで乗っています。

2018年度の法令関係の正答率を見てみましょう。

40問までなのですべて5肢択一式です。

Excelで作った表をキャプチャーしたものなので見にくいかもしれませんが、ご容赦ください。

まず、正答率80%以上の問題が14問あります。

これは絶対に落としてはいけない問題です。

なぜなら、私の考えでは正答率80%の問題を1問落とした場合、それを取り返すには正答率20%以下の問題を1問正解しなけらばならないからです。

5肢択一式なので、幼稚園児を100人くらい連れてきて適当に選ばせても正答率20%です。

つまり正答率20%以下の問題というのは実質没問に等しいものです。

それを拾っていくのは相当難しいということがお分かりいただけると思います。

他の記事で、行政書士試験はマラソンみたいなもので、脱落しなければ合格できると書きましたが、

それはこういうことを言っているのです。

>>【短期一発合格者が解説】試験本番でストレスを軽減する2つの方法

合格者は正答率80%の問題はまず落としません。

もう一度、表を見てください。

正答率50%以上の問題をすべて取れれば4点×29問で116点となり、に合格点の約2/3に達します。

さらに、上の表にはありませんが多肢択一式の空欄ごとの正答率を見ると、50%以下の空欄は1つだけです。

5肢択一式と多肢択一式の正答率を同列に考えることはできないかもしれませんが、それでもあえて言わせてもらいます。

正答率50%以上の問題をすべて取れれば、116+(2点×11問)=138となり、記述を待たずにほぼ合格圏内に入れます。

正答率50%といえば全受験生の半数が正解するのですから、実はそれほど難しいものではないと思います。

逆に、40%以下の問題が出来なくても落ち込まずに、間違えた原因を探り知らなかった知識を拡充するくらいでOKです。

これらの問題にはくれぐれも深入りしないようにしてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

ちなみに私が参照にしたのはLECのウォーク問です。

23年度版は23年2月3日発売予定です。

コメント