悩める受験生

悩める受験生行政書士試験を受けてようと思っているけど、スケジュールや試験科目の内容がわからない…。

取り合えず、行政書士試験の概要が知りたいなぁ…。

この記事はこのような疑問にお答えするものです。

この記事でわかることは以下のことです。

・行政書士試験のスケジュールがわかる

・行政書士試験科目とその内容がわかる

・あなたに向いている勉強方法がわかる

・つまり、行政書士試験の概要がわかる!

当ブログ管理人のエビスは、現役の行政書士です。

主要業務は運送業許認可と運送業コンサルティングです。

行政書士試験には2か月の勉強で合格出来ました。

また、プロの家庭教師として100人以上指導してきた経験から、受験生がどのような悩みを抱えているかもよくわかります。

なので、勉強方法に関してはある程度信用できるかと思います。

このブログでは、行政書士試験に合格する為のノウハウを公開しています。

読みたい項目へジャンプ!

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

筆者のプロフィール

はじめまして、当ブログ管理人のエビスと申します。

私は、とある地方都市で運送業許認可専門の行政書士事務所を経営しています。

早稲田大学法学部を卒業し、旧司法試験を受けていました(択一合格あり)。

大学での専攻は民法の債権法の中の契約法でした。

司法浪人中に、法学部卒とはいえ、現在よりも一般知識の比重が高く論文もあった時代に、2ヶ月程の勉強で合格したので、記事にはある程度の信ぴょう性はあるかと思います。

行政書士とは

書類作成の専門家

行政書士は「街の法律家」などと呼ばれる、法律の専門職です。

主な仕事は以下の3つです。

①官公署に提出する書類の作成

建設業や運送業の許認可の書類などを作成します。

これらの書類は本人でも作成可能ですが、作成には専門知識が必要です。

②書類の提出代行

本人や行政書士が作成した許認可の書類などを官公署に提出します。

③法律関係や許認可に関する相談

相続などの法律関係の相談や、許認可に関する相談などをお受けします。

今後はコンサルティングができる行政書士が重宝される

AIの進歩やウェブサービスなどで、行政書士でなくても許認可に関する書類が作成できるようになりつつあります。

そうすると、書類作成だけを請負っていた行政書士は食べていけなくなります。

そこで、書類作成に付随する相談業務をさらに推し進め、コンサルティングできるかが重要になっていくのではないかと思っています。

例えば、運送業だったら、許認可よりもその後の管理者教育や業務のコンプライアンスのナビゲーションをするなど、お客様に書類作成以外の価値を提供できる行政書士が生き残るのではないでしょうか。

行政書士試験のスケジュール

行政書士試験の掲載から合格発表までのスケジュールです。

試験案内の掲載・配布

①インターネット:7月第2週の公示日から、行政書士試験研究センターのホームページに掲載

②輸送:7月下旬から、各都道府県庁、各都道府県行政書士会などで配布

行政書士試験は11月の第2日曜日に行われます。

受験申込

①インターネットによる申し込み

時期:7月下旬から

方法:願書と顔写真画像を登録

受験料支払:クレジットカード又はコンビニエンスストアで払込み

②郵送による申し込み

時期:7月下旬から

方法:顔写真と振替払込受付証明書を貼り付けた願書を簡易書留で郵送

受験料支払:専用の振替払込用紙で郵便局窓口で払込み

受験法の送付

10月中旬から下旬に送付

試験

11月第2日曜日の午後1時から午後4時までです。

令和5年度は、11月12日の予定です。

試験結果発表

1月第5週の公示日に受験生全員に合格通知書を送付

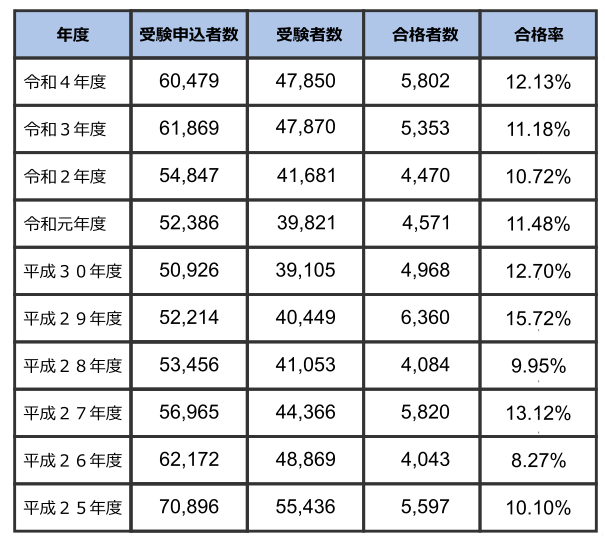

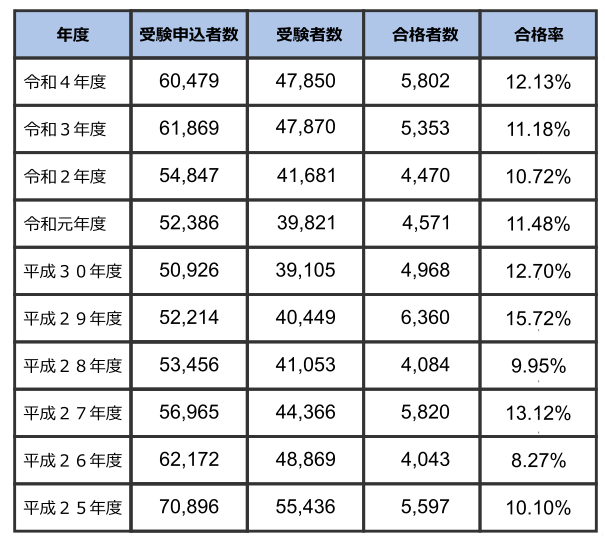

行政書士試験の合格率

行政書士試験の合格率はおおむね10%前後です。

上の表を見てわかるのは、合格者数と合格率のブレ幅が大きいことです。

平成26年と平成29年では、合格率で約7パーセント、合格者数では2,300人も差があります。

合格率にブレがあるのは、行政書士試験が絶対評価だからです。

合格基準点が決まっているので、問題が難しければ合格者が減少し、問題が簡単であれば合格者は増加します。

ここが相対評価である宅建試験と異なるところです。

行政書士試験の内容

試験科目

試験科目は大きく分けて、「行政書士の業務に関し必要な法令等(以下、法令試験)」と「行政書士の業務に関連する一般知識等(以下、一般知識)」があります。

どちらも、行政書士業務を遂行するために必要な知識があるのかを見るものです。

かつては、「法令試験」と「一般知識」がほぼ同割合で出題されていました。

しかし、司法制度改革の影響なのか「街の法律家」にふさわしい人を合格させたいという意図なのか、法令試験が重視されるようになりました。

この点は、従来よりも法学部出身者が有利になった点と言えます。

試験の形式

法令試験

法令試験では、以下の3つの形式で出題されます。

①5肢択一式

5つの肢の中から正解を選ぶ形式です。

ただ、単純に正しいもの誤っているものを選ぶだけではなく、与えられた選択肢の正誤の組合せで正しいものを選ぶものなど複雑なものもあります。

②多肢択一式

問題文に空欄があり、その空欄に当てはまるものを用意された20個前後の選択肢の中から選ぶ問題です。

③記述式

問題文を読み、その答えを条件に当てはめながら40字程度で記述します。

一般知識

すべて5肢択一式問題です。

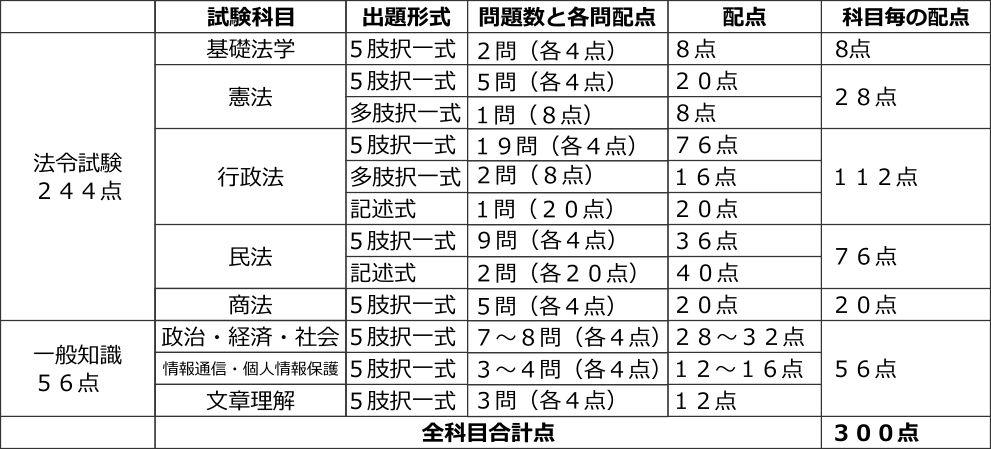

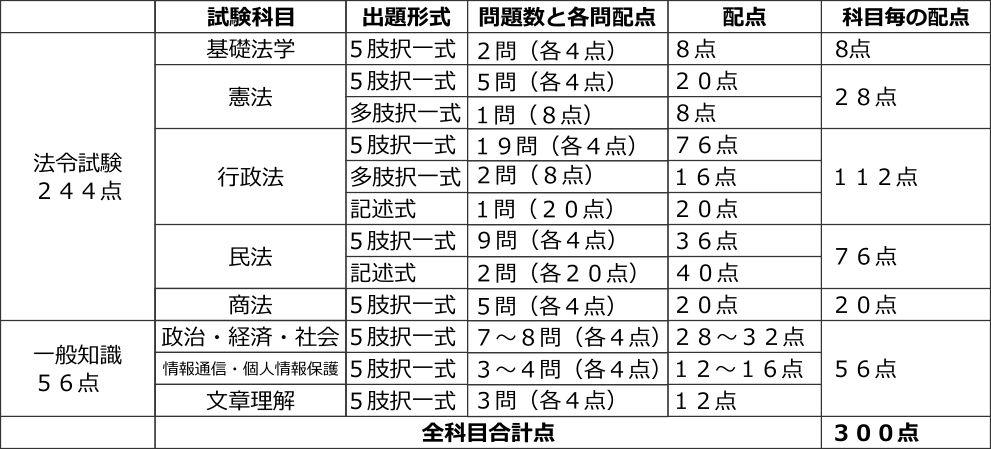

試験科目と配点

各科目の配点は以下のとおりです。

法令試験と一般知識との比率が、およそ5対1と法令試験にかなり比重があります。

上で書いたように、きちんと法律が読めて使いこなせる人材を合格させたいという、試験員のメッセージではないでしょうか。

合格基準

行政書士試験の合格基準点は180点です。

しかし、単純に180点を超えればいいのかというとそうではありません。

行政書士試験に合格するには以下の3つの条件を満たす必要があります。

①法令試験の得点が、122点以上であること

②一般知識の得点が24点以上であること

③試験全体の得点が180点以上であること

一般知識が満点でも56点なので、①に関しては実際は126点が最低ラインになります。

行政書士試験は、受験生の一定割合を合格させる相対評価ではなく基準点を超えれば合格する絶対評価です。

他の受験生に関係なく、自分が基準点を超えればいいので、ある意味取組みやすいかもしれません。

行政書士試験科目の特徴

法令試験

法令試験科目には、以下の5つがあります。

・基礎法学

・憲法

・行政法

・民法

・商法

どの法律から勉強するかは以下の記事をお読みください。

基礎法学

あらゆる法律の土台を作っている法律の理論に関する分野です。

たいてい、憲法や刑法の最初のほうに載っています。

ブックオフなどで、憲法の教科書を買って該当部分だけ読んでみるのもいいかもしれません。

憲法

憲法はあらゆる法律の最上位にある国家の基本法です。

中学校の公民や高校の政治・経済、現代社会などである程度の予備知識はあるでしょう。

しかし、行政書士試験ではもう1歩2歩深い知識が必要とされます。

特に判例について聞かれることが多いので、重要な判例は判旨までしっかり覚えましょう。

行政法

行政書士試験のメインとなる法律です。

行政法という単独の法律ではなく、行政に関するいくつかの法律の集まりを行政法と呼んでいます。

行政法には以下のものがあります。

・行政法総論

・行政手続法

・行政事件訴訟法

・国家賠償法・損失補償

・地方自治法

配点が最も高いので、合格には行政法で得点を稼ぐことが重要になります。

したがって、行政書士試験の勉強は行政法の勉強が中心となります。

行政法は法学部では必須科目になっていますが、殆どの大学生が試験前に過去問と模範解答で乗り切っているので、一般の受験生と変わりません。

逆に言うと、法学部を卒業していない受験生も法学部卒業生と対等に渡り合える分野でもあります。

≫【現役行政書士が解説】行政法の勉強法:行政法の難しさとは?

民法

民法は行政法に次いで配点が高いところです。

司法試験、司法書士試験、宅地建物取引士試験などでも出題される、あらゆる法律の基礎となる法律です。

条文が多いのが特徴で、初学者を最も悩ませる法律でもあります。

学習のポイントは、とにかく1周まわしてしまうこと。

なぜなら、一番最初の総則が最も抽象的で難しく、物権・債権まで学習してはじめて総則が理解できるから。

相続など合格後実務で使うことも多いので、しっかり学習しましょう。

≫行政書士試験:民法の勉強方法【3つのポイントを押さえればOK!】

商法

商法は民法の特別法で、基本的な民法の応用です。

条文に枝番号(○○条の2など)が多いのが特徴です。

ネットなどでは捨てる人もいるのですが、合格後も会社設立や企業法務を扱うなら必要なところなのでしっかり学習しましょう。

商法には以下の分野があります。

・商行為・総則

商行為は、まさに民法の応用で、民法よりスピーディーに法律関係が安定するようになっています。

・会社法

会社法は、民法よりも憲法に近いと私は考えています。

「株式の制度=人権」、「会社の機構=統治機構」という感じで捉えると理解しやすいと思います。

一般知識

一般知識には以下の3つがあります。

・政治・経済・社会

・情報通信・個人情報保護

・文章理解

政治・経済・社会

対策としては、大学受験の「政治・経済」と「現代社会」の参考書がオススメです。

講義調のわかりやすいものをチョイスしましょう。

情報通信・個人情報保護

IT用語・情報セキュリティー用語などが比較的出されています。

個人情報保護法に関しては、基本で十分なので入門書を1冊読んでおけば十分です。

文章理解

評論文の読解を通じて、論理的な思考力を測ろうというものです。

要は現代文のことです。

問題の形式的には以下の3つがあります。

・穴埋め問題

・並べ替え問題

・要旨把握

現代文が得意だった人は過去問だけで十分です。

苦手だった人は、対策として共通テストの参考書がオススメです。

他の一般知識問題と違い対策が立てやすいので、しっかり手を打ち確実に得点しましょう。

まとめ

一般知識は、法令試験と違い範囲が漠然としていて、対策が立てづらいところです。

ここは予備校や通信講座などでざっと済ませるのが得策かもしれません。

行政書士試験の勉強方法

行政書士試験の勉強方法には、以下の3つの方法があります。

・独学

・予備校通学

・通信講座

あなたにどの勉強法が向いているのかについては、他の記事をお読みください。

独学

市販の参考書や過去問を使って、勉強する方法です。

参考書と模試代しかかからないので安くすむのがメリットです。

しかし、モチベーション維持が大変、わからないことも自分で解決しなければならないなどデメリットもたくさんあります。

詳しくは、他の記事をお読みください。

≫【行政書士試験】独学のメリット・デメリット【デメリット解消のコツを伝授】

予備校通学

資格試験予備校に通学し勉強する方法です。

メリットとしては、講師にすぐ質問できる、生の講義は頭に残りやすいことです。

デメリットは、通勤・通学圏に予備校がなければ無理、受講料が高いなどがあります。

詳しくは、他の記事をお読みください。

≫【行政書士】予備校通学 7つのメリット・5つのデメリット【通学制予備校・講師の選び方】

通信講義

独学と通学の中間にあるのが、通信講義と言えます。

昔の通信講義と言えば、カセットテープやCDが送られてきたものですが、現在は、Web講義が主流です。

メリットとしては、予備校の講義が予備校以外でも受けられる、値段も通学より安いなどがあります。

デメリットとしては、安いといっても独学よりはお金がかかるなどがあります。

最後に

取り合えず、行政書士試験の概要は分かってもらえたと思います。

各論についてはそれぞれ特化した記事をお読みください。

行政書士試験は、合格率10パーセント前後の難関国家試験です。

それなりの覚悟をもって勉強に取り組んでください。

本気で合格したい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。

コメント